Ababhash

83 subscribers

About Ababhash

www.ababhashbooks.com A Kolkata-based publisher in business of ideas

Similar Channels

Swipe to see more

Posts

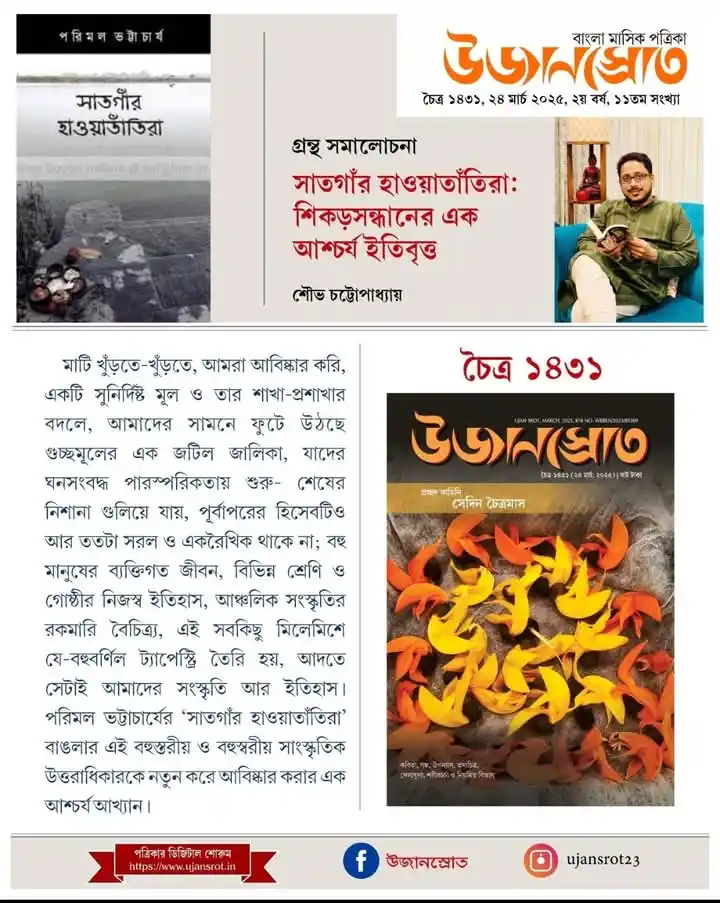

👆 সাতগাঁর হাওয়াতাঁতিরাঃ শিকড়সন্ধানের এক আশ্চর্য ইতিবৃত্ত শৌভ চট্টোপাধ্যায় সমস্তকিছুরই একটা শিকড় রয়েছে—সে আমাদের নিতান্ত ব্যক্তিগত অস্তিত্বই হোক, বা আমাদের সমষ্টিগত সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ও ইতিহাস—অর্থাৎ, দুনিয়ায় কোনও কিছুই নিরালম্ব, ভুঁইফোড় নয়, বরং এক ধারাবাহিক পরম্পরার অংশমাত্র। পেছনে তাকালে দেখি, প্রতিটি পদক্ষেপের আড়ালে রয়ে গেছে পূর্ববর্তী চলার দাগ, যা অলক্ষ্যে আমাদের গতিবিধিকে নিয়ন্ত্রণ করছে, তাকে একটা নির্দিষ্ট ছক বা নকশার অংশ করে তুলছে ধীরে-ধীরে। কিন্তু গোল বাঁধে যখন আমরা সেই শিকড়ের খোঁজে পিছু হেঁটে, উৎসের কাছে ফিরে যেতে চাই। মাটি খুঁড়তে-খুঁড়তে, আমরা আবিষ্কার করি, একটি সুনির্দিষ্ট মূল ও তার শাখা-প্রশাখার বদলে, আমাদের সামনে ফুটে উঠছে গুচ্ছমূলের এক জটিল জালিকা, যাদের ঘনসংবদ্ধ পারস্পরিকতায় শুরু-শেষের নিশানা গুলিয়ে যায়, পূর্বাপরের হিসেবটিও আর ততটা সরল ও একরৈখিক থাকে না—বহু মানুষের ব্যক্তিগত জীবন, বিভিন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠীর নিজস্ব ইতিহাস, আঞ্চলিক সংস্কৃতির রকমারি বৈচিত্র্য, এই সবকিছু মিলেমিশে যে-বহুবর্ণিল ট্যাপেস্ট্রি তৈরি হয়, আদতে সেটাই আমাদের সংস্কৃতি আর ইতিহাস। পরিমল ভট্টাচার্যের ‘সাতগাঁর হাওয়াতাঁতিরা’ বাঙলার এই বহুস্তরীয় ও বহুস্বরীয় সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে নতুন করে আবিষ্কার করার এক আশ্চর্য আখ্যান। এই বইয়ের কথক বাপ্পাদিত্য চট্টোপাধ্যায়। তার বাবা রথীনের জন্ম সিলেটে, দেশভাগের পর সে গৌহাটি হয়ে কলকাতায় চলে য়াসে। আর বাপ্পা-র মা শিউলি ছিল সাতগাঁ-র এক প্রাচীন স্মার্ত ব্রাহ্মণ-পরিবারের মেয়ে। গল্প শুরু হচ্ছে তখন, যখন রাষ্ট্রের নতুন কানুনের কল্যাণে, প্রশ্ন উঠেছে বাপ্পা-র নাগরিকত্ব নিয়ে, তাকে বিচারকের সামনে প্রমাণ দাখিল করতে বলা হয়েছে, যা নিঃসন্দেহে নিশ্চিত করবে তার নাগরিকত্ব, অর্থাৎ দেখিয়ে দেবে, এই দেশের মাটিতে তার শিকড় ঠিক কতদূর প্রসারিত। বাপ্পা-র জন্ম যদিও সাতগাঁয়, তার মামাবাড়িতে, কিন্তু সে-বাবদ কোনও কাগুজে প্রমাণ তার কাছে নেই। অতএব, একরকম অনন্যোপায় হয়েই, সে অবশেষে খুলে বসেছে তার স্মৃতির ঝাঁপি। এবং সেই স্মৃতিবাহিত কথনে ক্রমশ উন্মোচিত হচ্ছে এক আশ্চর্য আখ্যান, যে-আখ্যান শুধুমাত্র তার মাতুলবংশের ন’টি প্রজন্মের ইতিহাসই নয়, বরং সাতগাঁ-নামক ভূখণ্ডের ক্রমবিবর্তনেরও ইতিহাস বটে। ব্যক্তি ও পরিবারের পাশাপাশি, স্মৃতিধার্য এই ইতিহাসের পরম্পরা ক্রমশ আমাদের দেশ ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের শিকড়-সন্ধানে পর্যবসিত হতে থাকে। কাগুজে ও কানুনি ইতিহাস নয়, বরং এই আখ্যানের মূল বিভাবটিকে বোঝার জন্যে, আমাদের ফিরে যেতে হবে বাংলার লৌকিক ইতিহাস ও কথনের মৌখিক ঐতিহ্যের কাছে। আদালতে বিচারকের সামনে, বাপ্পাদিত্য যেন-বা এক কথকঠাকুর, যে একটু-একটু করে আমাদের সামনে মেলে ধরছে এক বিচিত্র আখ্যান, জড়ানো-পটের মতো, যা রূঢ় বাস্তবের মাটি থেকে, অনায়াসে উড়াল দিচ্ছে কল্পনা, পুরাণ আর পরাবাস্তবের দুনিয়ায়, গুলিয়ে দিচ্ছে সময়ের পারম্পর্য ও তার একরৈখিক বিন্যাস। মনে করুন, মঙ্গলকাব্যের কথা, যেখানে কালকেতুর দিনানুদিনের যাপনের মধ্যে আচমকা ঢুকে পড়ে এক জাদুকরী স্বর্ণগোধিকা, অথবা ধনপতির বাণিজ্যযাত্রার বাস্তবানুগ আখ্যানের মধ্যে উঁকি দেয় কমলে-কামিনী, এবং ততক্ষণাৎ এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যায় বাস্তবের টানটান বুনোট। বাংলার লোকগাথার সেই ঐতিহ্যকে স্বীকার করেই বোধহয়, এই কাহিনীও, বাস্তব আর পরাবাস্তবের মধ্যে এক নিরন্তর চলাচলের রাস্তা খুলে রাখে। উত্তর কলকাতার গলিঘুঁজির ভেতর, বাংলাদেশ থেকে আসা এক তরুণের অস্তিত্বরক্ষার লড়াই যতটা বাস্তব, ঠিক ততটাই বাস্তব হয়ে ওঠে প্রাচীন সাতগাঁর মিথিকাল দুনিয়া, যেখানে নদীর জলে ভেসে থাকে অন্তর্জলীযাত্রায় শায়িত বৃদ্ধার গর্ভফুল, কলার মান্দাসে ভেসে আসে মৃতপ্রায় মেয়ে যার পাছায় দাগানো পর্তুগিজ হার্মাদদের শিলমোহর, যেখানে রয়েছে পর্তুগিজ-ভাষায় গালিগালাজ করা কাকাতুয়া যে মেয়েদের গর্ভবতী করে দিতে সক্ষম, যেখানে কেরেস্তান গোরস্তানে ঘুরে বেড়ায় বিষণ্ণ যৌনকাতর প্রেত, আর নদীর জলে ডুব দিয়ে মেয়েরা কথা বলে দূরদূরান্তের আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে। বাপ্পার ছেলেবেলায়, এই দুই জগতের মধ্যে যোগাযোগের একমাত্র সেতু ছিল খেলনাগাড়ির মতো মার্টিন রেল, কালের নিয়মে যা একদিন বিলুপ্ত হয়েছে। তবে কি তার সঙ্গেই বিলুপ্ত হয়েছে আমাদের ঐতিহ্যের একাংশ, শ্রুতিবাহিত পরম্পরার প্রতি আমাদের নিশ্চিন্ত বিশ্বাস, আর তার জায়গা দখল করে নিয়েছে কাগুজে ইতিহাস, পাথুরে প্রমাণ আর আমলাতান্ত্রিক লাল-ফিতের স্বৈরাচার? মানুষের—একজন ব্যক্তিমানুষের বা সমষ্টির—শিকড়ের সপক্ষে কোনও পাথুরে প্রমাণ দাখিল করা কি সত্যিই সম্ভব? রথীন তার কর্মজীবন শুরু করেছিল আর্কিওলজিকাল সার্ভের কর্মচারী-হিসেবে। সেই চাকরির সূত্রে সে যখন প্রথমবার সাতগাঁয় আসে, তখন সার্ভেয়ার কেশব গুছাইত তাকে বলেন, ‘ত্রিবেণীর নীচের দিকে সরস্বতী আর হুগলি নদী বারে বারে বন্যায় কুল ভাসিয়ে খাত বদলিয়ে দইয়ের ঘোলের মতো ঘেঁটেছে।’ তাঁরই বকলমে আমরা শুনব রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা, যিনি না কি সাতগাঁর প্রসঙ্গে বলেছিলেন, ‘হিয়ার দ্য পাস্ট অ্যান্ড দ্য প্রেজেন্ট আর সো ইনেক্সট্রিকেবলি লিংকড দ্যাট সিকিং আ প্রপার ক্রনোলজিকাল সিকোয়েন্স ইজ অ্যাজ গুড অ্যাজ চেজিং আ মিরাজ!’ সময়ের এই বহুস্তরীয় চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলার জন্যেই বোধহয়, এই উপন্যাসের কাহিনীও আর সরলরৈখিক থাকে না—প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে, এক কালপর্ব থেকে অন্য কালপর্বে, বারংবার আগুপিছু করতে-করতে সে মেলে ধরে নিজেকে। ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে, ব্রিটিশদের গোলায় সাতগাঁর আদিরামের মন্দির ক্ষতিগ্রস্ত হলে, যখন পুনরায় তা মেরামতের উদ্যোগ নেওয়া হয়, তখন, নতুন করে লাগানোর সময়ে, মন্দিরগাত্রের টেরাকোটা টালির সজ্জা উল্টেপাল্টে গিয়েছিল। কনৌজের রাজপুত্রদের সাতগাঁ-য় আগমন, মোগলদের যুদ্ধ, পর্তুগিজ হার্মাদদের অত্যাচার, বর্গি হাঙ্গামা, ওলন্দাজ-দিনেমার-ফরাসীদের বাণিজ্যকুঠি-নির্মাণ, ব্রিটিশদের উপনিবেশবিস্তার—এই সমস্তকিছুই বর্ণিত হয়েছিল সেই টেরাকোটার নকশায়, কিন্তু এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল তাদের কালানুক্রম। এই উপন্যাসে, পরিমলবাবু যেন মন্দিরগাত্রের সেই এলোমেলো টেরাকোটার নকশাকেই অনুবাদ করছেন উপন্যাসের ভাষায়। শুধু সময়ের বহুস্তরীয় চরিত্রই নয়, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের বহুমাত্রিকতাও এই উপন্যাসের অন্যতম প্রধান আলম্ব। সাতগাঁর প্রকৃত ইতিহাস বাস্তবিকই বৈচিত্রময়—এর প্রাচীনত্ব এবং বাংলার ইতিহাসে এর গুরুত্ব প্রশ্নাতীত। একদিকে যেমন এখানকার মসলিনের খ্যাতি, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, দেশবিদেশের বণিকদের টেনে এনেছে, তেমনি অন্যদিকে, জ্ঞানচর্চার একটি প্রধান কেন্দ্র-হিসেবেও এই ত্রিকোণ ভূখণ্ডের যশ ছড়িয়ে পড়েছে দেশে-বিদেশে। ঔপনিবেশিক আমলে, সাতগাঁ-র আশেপাশে, মাত্র আশি বর্গকিলোমিটার অঞ্চলের মধ্যে পাঁচ-পাঁচটা ইয়োরোপীয় বাণিজ্যকুঠির স্থাপনা—পর্তুগিজ, দিনেমার, ফরাসী, ওলন্দাজ ও ব্রিটিশ—এই অঞ্চলের একদা-সমৃদ্ধি ও ঐতিহাসিক গুরুত্বের নিশ্চিত সাক্ষ্য বহন করে। আর একইসঙ্গে, তা এই অঞ্চলের, বকলমে গোটা বাংলার, সাংস্কৃতিক বহুত্ব ও বহুস্বরের উত্তরাধিকারকেও সোপর্দ করে পাঠকের দায়রায়। চক্রবর্তী-পরিবারের স্মার্ত গোঁড়ামির পাশে ফুটে থাকে আলিসাহেবের সফেদ সুফিয়ানা, বাদশার আদেশে হিন্দু ভূস্বামীকে হত্যা করা সেনানায়ক তার বন্ধু আমীর খুসরো-র কবিতার টান অনুভব করে রক্তের ভেতর আর শেষ অবধি বাংলার নরম মাটিতে নিজের শিকড় ছড়িয়ে দেয়, খ্রীষ্টান মিশনারি পাগলের মতো খুঁজে ফেরে দুষ্প্রাপ্য গাছগাছড়া, চা-বাগানের আদিবাসী কামিনের প্রতি দুর্বার কামনায় ছটফট করে উপদংশ-আক্রান্ত ফরাসী কবি, দুষ্প্রাপ্য পুঁথির খোঁজে কলকাতা থেকে জলপথে উজিয়ে আসে ইংরেজ প্রাচ্যবিদ, এমন আরো কত কী! এই বিপুল বৈচিত্র্যের ঘূর্ণি যার রক্তে খেলা করছে, সে কী করে রাষ্ট্রের একবগগা গোঁয়ার্তুমির সামনে, দেশ ও সংস্কৃতির রাষ্ট্রসমর্থিত একশিলা ধারণার সম্পূর্ণ উল্টোবাগে হেঁটে, প্রমাণ করবে নিজের নাগরিকত্ব, কীভাবে সে বোঝাবে ঠিক কীভাবে ও কোন মাটিতে চারিয়ে গেছে তার শিকড়, তার জালিকাকার গুচ্ছমূল? অতএব, বিচারব্যবস্থার অলিন্দে ঘুরতে-ঘুরতে, বাপ্পার নাগরিকত্ব-প্রমাণের প্রয়াস শেষ অবধি এক বেকেটীয় ট্র্যাজেডির চেহারা নেয়। অথচ, এই উপন্যাস ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। কেননা, ইতিহাসকে লেখক ব্যবহার করেছেন নিছক নির্মাণের উপাদান-হিসেবে। অ্যাক্রয়েড ঘোষ, বিল কেরি, ইউনুস আক্সফার্দি, মঁসিয়ে লেবো বা রাজমোহন চ্যাটার্জীর আড়ালে লুকিয়ে থাকা আসল ঐতিহাসিক চরিত্রগুলোকে আবিষ্কার করা খুব দুঃসাধ্য নয়। কিন্তু, বাস্তব চরিত্রদের নিজের খেয়ালখুশি-মোতাবেক সাজিয়ে, যা ঘটতে পারত অথচ ঘটেনি এমন ঘটনার অবতারণায়, লেখক তৈরি করেন এক সমান্তরাল ইতিহাস, এক আধোচেনা কল্পবিশ্ব। এইভাবেই, বাস্তবতার ঘেরাটোপ পেরিয়ে আমরা পা রাখি জাদুবাস্তবতার আঙিনায়। এই উপন্যাসের কাহিনীর কোনও সংক্ষিপ্তসার আমরা এখানে দেওয়ার চেষ্টা করিনি, কেননা তা সম্ভব নয়। কেন সম্ভব নয়, তার কিছু ইঙ্গিত, আশা করা যায়, এতদূর পড়ার পর, পাঠক নিজেই আঁচ করে নিতে পারবেন। এই সুবিশাল আখ্যানের মহাকাব্যিক বিস্তার, বাস্তব ও পরাবাস্তবের অনায়াস মিশেল, এবং সর্বোপরি তার জাদুকরী ভাষার ঘোর, স্বভাবতই, গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের ‘ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অফ সলিটিউড’-এর কথা মনে পড়িয়ে দেয়। হেমন্ত-র চরিত্রচিত্রণে কর্নেল আউরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার, এবং সরোজার চরিত্রে উরসুলার ছায়াপাতও হয়তো দুর্লক্ষ্য নয়। কিন্তু, তা সত্ত্বেও, এই বইকে মার্কেজের জাদুবাস্তবতার অনুকরণ বলে দাগিয়ে দিতে চাইলে, তা নিতান্ত খণ্ডদর্শন হবে বলেই আমার বিশ্বাস। যদি আমরা লাতিন আমেরিকার জাদুবাস্তবতা বা ‘লো রেয়াল মারাভিয়োসো’-র মূলসূত্রটিকে পুনরায় স্মরণ করি, তবে আমাদের মনে পড়বে এই আন্দোলনের দুই মুখ্য উদ্গাতা আলেহো কারপেন্তিয়ের এবং মিগেল আনখেল আস্তুরিয়াসের কথা। ইয়োরোপীয় উপন্যাসের ধারার বাইরে বেরিয়ে, তাঁরা তৈরি করতে চেয়েছিলেন এমন এক কথনরীতি, যা তার দেশজ উপাদানকে ব্যবহার করে, এক স্বকীয় উপায়ে ফুটিয়ে তুলবে লাতিন আমেরিকার বহুস্তরীয় সংস্কৃতিকে, ঔপনিবেশিক উচ্চারণের একমাত্রিকতার বিপরীতে স্থাপন করবে এক বহুমাত্রিক কথনবিশ্ব। সেদিক থেকে দেখলে, এই বইয়ের আঙ্গিক নিঃসন্দেহে জাদুবাস্তবতার আঙ্গিক, কিন্তু তা মার্কেজের অনুকরণমাত্র নয়, বরং তা বাংলার নিজস্ব বাস্তবতা থেকে উঠে এসেছে, ‘ঠাকুরমার ঝুলি’ কিংবা ‘কঙ্কাবতী’-র মতো, এই উপন্যাস বাংলার নিজস্ব জল-হাওয়ারই ফসল। যেকোন ভাষায় এমন একেকটা উপন্যাস লেখা হয়, ক্বচিৎ-কদাচিৎ, যা সেই ভাষার সাহিত্যকে আগাপাশতলা ঝাঁকিয়ে দেয়, তৈরি করে একটা নতুন বাঁক অথবা এক ভিন্ন প্রস্থানভূমি। বাংলাসাহিত্যে এই উপন্যাস তেমনই দিঙনির্ণায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে মনে হয় আমার। বিপুল বিস্তার ও আখ্যানের সমস্ত জটিলতা-সত্ত্বেও, এই উপন্যাসের সুখপাঠ্যতা এমনই, যে একবার শুরু করলে, শেষ না-করা অবধি পাঠকের পরিত্রাণের কোনও উপায় থাকে না। ফলে, রসিক পাঠকের কাছে এই উপন্যাস সমাদৃত হবে, এমন আশা করা হয়তো বাতুলতামাত্র নয়।

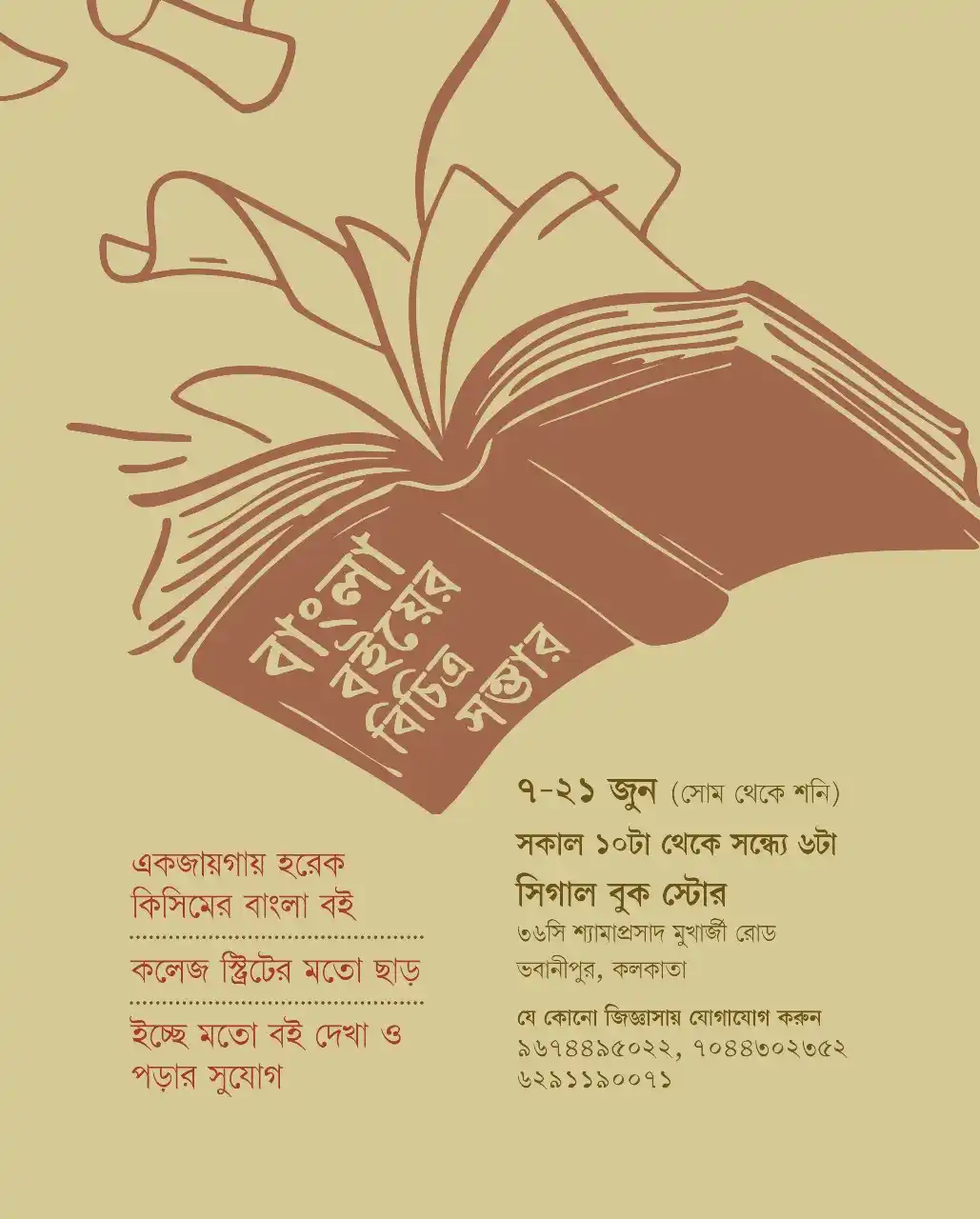

এক জায়গায় নানান বইয়ের সম্ভার। সিগাল বুক স্টোর-এ বাংলা বইয়ের প্রদর্শনী ও কলেজ স্ট্রিটের মতো ছাড়ে বিক্রি শুরু হয়েছে। সেখানে অবভাস-এর নির্বাচিত কিছু বই থাকছে। আপনারা সবাই আসুন । বই দেখুন, পড়ুন ও পছন্দ মতো সংগ্রহ করুন।

পড়ুন https://daakbangla.com/2025/02/review-of-parimal-bhattacharyas-newly-published-novel-on-folk-traditions-of-bengal-by-bishan-basu

২০২৫ এর বইয়ের তালিকা এবং বিশদে জানতে ও কিনতে ক্লিক করুন https://www.ababhashbooks.com/