#musicadaleggere

June 19, 2025 at 05:22 PM

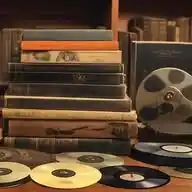

Piero Umiliani, il suonatore cosmico: ritratto di un avanguardista atipico

Nel volume "Mr. Mah-na' Mah-na'. Piero Umiliani e la sua musica" (Bloodbuster Edizioni), Gianluca Tosi compone un'opera filologica di rara densità evocativa, un saggio che, pur nell'agile struttura divulgativa, dischiude un raffinato percorso entro la galassia sonora di uno dei più sfuggenti e polimorfi compositori del secondo Novecento italiano. Umiliani, figura al contempo liminare e centrale nella storia musicale del nostro Paese, si staglia come un autentico alchimista del suono, capace di distillare – con singolare perizia – elementi eterogenei: il jazz di matrice afroamericana, l’exotica mitteleuropea, la musica elettronica pionieristica e le atmosfere sinestetiche della library music. Tosi ne traccia un affresco critico ricco di suggestioni, evitando ogni cedimento all'aneddotica priva di rigore.

Nato nel 1926 nella Firenze ancora imbrigliata dal retaggio littorio, Umiliani si forma in un contesto dove il jazz è quasi una lingua clandestina. Autodidatta ostinato, frequenta l’universo sonoro americano attraverso frequenze d’oltremare, assimilando le strutture armoniche di Ellington e Gillespie con reverente curiosità. Nonostante una laurea in giurisprudenza, il suo destino non poteva che essere musicale. A partire dagli anni Cinquanta, con l’avvento della ricostruzione postbellica e il progressivo smantellamento dei codici musicali tradizionali, Umiliani si inserisce nel contesto di un’Italia che guarda con fascinazione alle suggestioni d’oltreoceano. Le sue prime incisioni fondono dixieland, swing e accenti cinematografici, prefigurando già quella capacità mimetica che diverrà cifra stilistica dell'autore. Il 1958 segna il primo apice della sua carriera: con la colonna sonora de I soliti ignoti, Umiliani non solo legittima il connubio tra jazz e cinema italiano, ma inaugura una stagione feconda in cui l’autore si muove come mediatore tra linguaggi, traducendo l’anima urbana della penisola nel pentagramma delle note sincopate.

Negli anni Sessanta e Settanta, Umiliani diventa un autentico demiurgo della musica applicata. L’istituzione del Sound Work Shop, il suo studio romano, gli consente un controllo totale sul processo creativo. Qui si addentra nei territori inesplorati della musica elettronica, facendo largo uso di sintetizzatori Moog e strumenti allora esoterici, che egli padroneggia con spirito sperimentale ma non privo di eleganza formale. La composizione di Mah Nà Mah Nà – divenuta, paradossalmente, suo emblema globale – è in realtà un divertissement sonoro nato per un documentario pseudo-scientifico sulla Scandinavia. Quel motivetto, apparentemente giocoso, racchiude però tutta la poetica umilianiana: un’estetica dell’ironia, un ludus sapiente, una semi-serietà che cela una profonda sapienza musicale.

In questo saggio Tosi non si limita a restituire una biografia ordinata: la sua è una vera e propria cartografia del suono di Umiliani. La trattazione non indulge in facili cronologie, ma s’incardina su una tensione esegetica che intreccia analisi musicologiche, incursioni nei codici linguistici della musica per immagini e ricostruzioni socio-culturali. Le alterità identitarie dell’autore – le molteplici pseudonimie (Rovi, Zalla, Moggi) – non sono trattate come mere curiosità, ma come manifestazioni di una precisa strategia artistica: il moltiplicarsi delle maschere come risposta all’esigenza di navigare tra contesti sonori dissimili, dal porno soft-core all'erotismo onirico, dall'etno-jazz alla psichedelia. Tosi dimostra padronanza lessicale e rigore metodologico, ma mai a scapito della godibilità. La sua scrittura, erudita riesce a comunicare tanto al melomane quanto allo studioso, alternando acute letture semiotiche delle partiture a rievocazioni vivide del milieu produttivo e culturale in cui Umiliani operava.

"Mr. Mah-na' Mah-na'" è un'opera che colma un vuoto critico annoso, riconsegnando al lettore l’immagine stratificata di un compositore che fu, a un tempo, artigiano, innovatore e visionario. Con sensibilità rarefatta e acribia analitica, Gianluca Tosi ci invita a riascoltare Piero Umiliani non come semplice autore di motivi leggeri, ma come intellettuale sonoro, capace di cogliere e restituire le vibrazioni più sottili di un’epoca in continuo divenire. Un libro necessario per chiunque voglia comprendere non solo la musica di Umiliani, ma anche il reticolo culturale che ha reso possibile – e sublime – il suo inconfondibile timbro.

👍

2