Locos X La Astrociencia Y Años Luz

6.2K subscribers

About Locos X La Astrociencia Y Años Luz

Canal perteneciente al proyecto de divulgación y difusión científica Locos X La Astrociencia en colaboración con Años Luz. Visita nuestro blog: lxanews.com Y síguenos en nuestras redes sociales: Locos FB: https://goo.su/kbKKO Años luz FB: https://goo.su/tdhUs4E Instagram: https://goo.su/u9sI X: https://goo.su/yjuP5Hq TikTok: https://goo.su/DmWj

Similar Channels

Swipe to see more

Posts

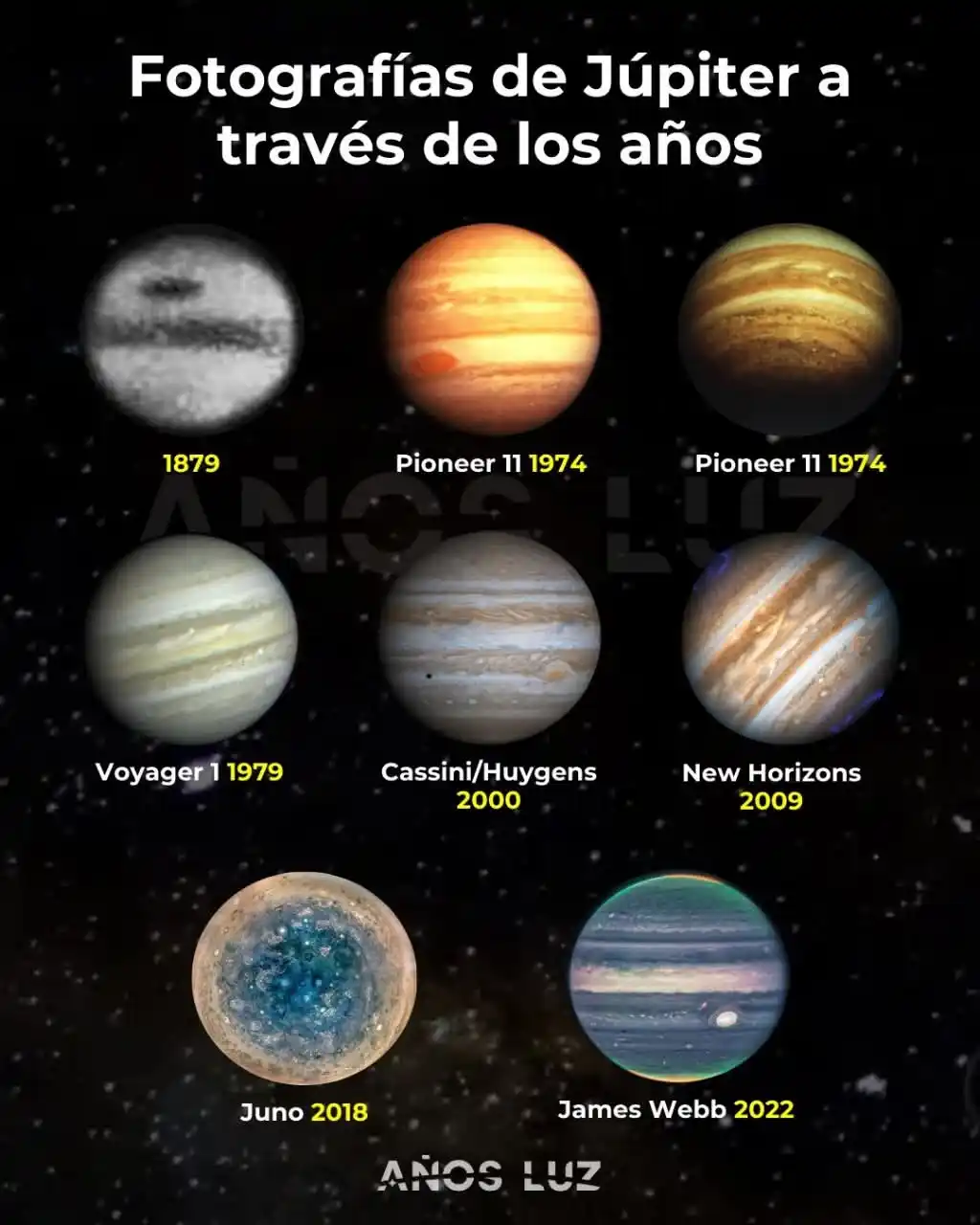

Según datos de misiones espaciales y observaciones históricas, la evolución de las imágenes de Júpiter no solo depende del paso del tiempo, sino también del tipo de cámara, la longitud de onda utilizada y la distancia desde la que se realiza la captura. Las primeras fotografías, como la de 1879, se obtuvieron con telescopios ópticos terrestres en blanco y negro, con baja resolución y limitadas por la atmósfera. En contraste, las naves como Pioneer 11 o Voyager 1 ofrecieron imágenes más nítidas gracias a su proximidad al planeta y sus cámaras diseñadas para captar detalles a distancias interplanetarias. Más adelante, misiones como Cassini, New Horizons y Juno incorporaron sensores más sofisticados y filtros multiespectrales. Estas tecnologías permitieron estudiar no solo la apariencia visible del planeta, sino también fenómenos en el infrarrojo o ultravioleta. Finalmente, el Telescopio Espacial James Webb revolucionó la forma en que vemos Júpiter.

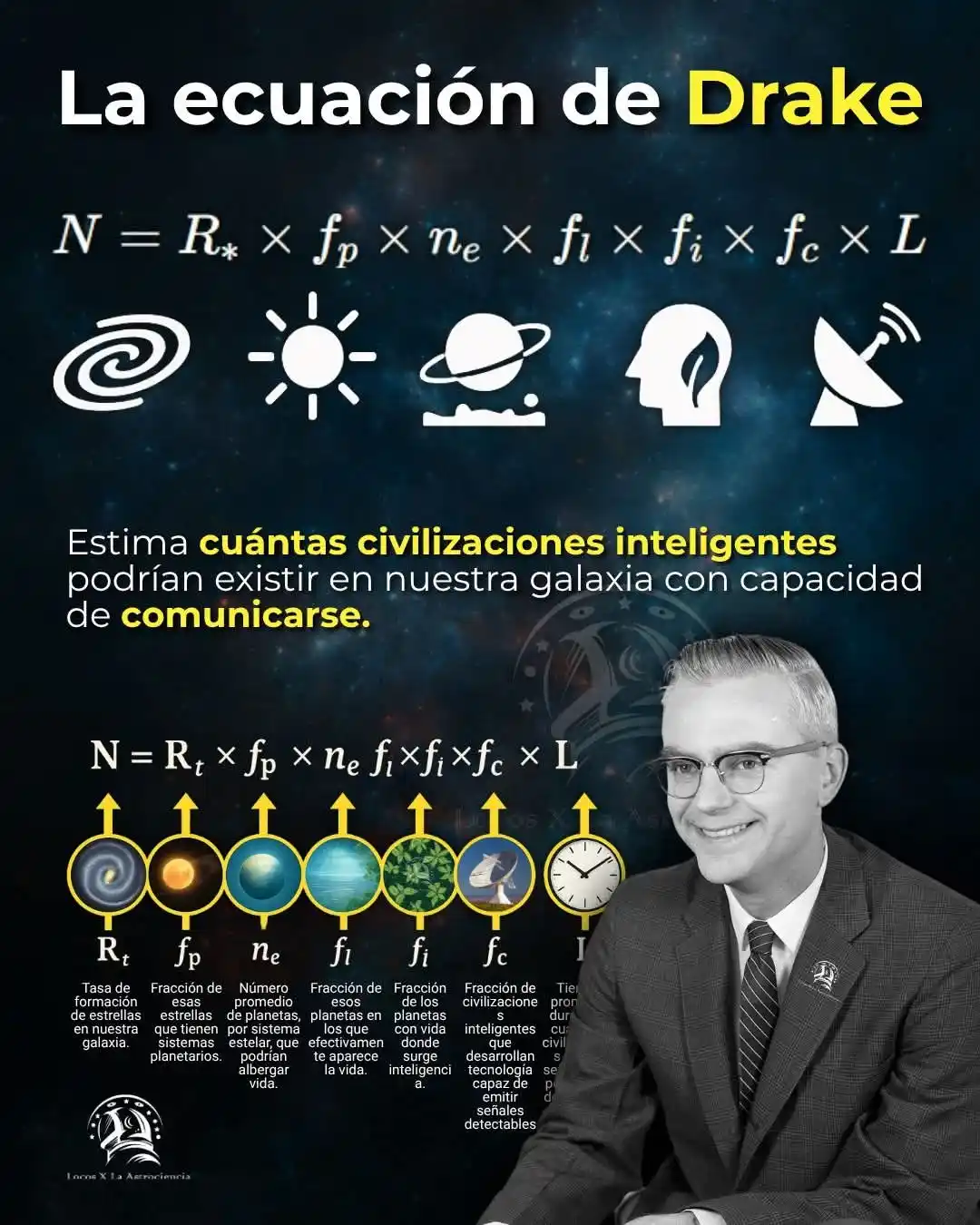

¿Estamos solos en la galaxia? En 1961, el astrofísico Frank Drake propuso una herramienta matemática para abordar esta gran incógnita de forma científica. Su objetivo original era estimar cuántas civilizaciones inteligentes podrían existir actualmente en nuestra galaxia con la capacidad de comunicarse. La fórmula tiene siete factores. Cada uno representa una etapa necesaria para que una civilización tecnológica exista y sea detectable desde la Tierra. Va desde cuántas estrellas se forman cada año, hasta cuánto tiempo podrían emitir señales esas civilizaciones antes de desaparecer. Aunque no conocemos con certeza todos los valores, muchos de ellos ya podemos estimarlos gracias a observatorios modernos como Kepler y James Webb, que han confirmado miles de planetas fuera del sistema solar, algunos de ellos en zonas habitables. Sin embargo, factores como la aparición de vida inteligente o la duración de una civilización siguen siendo grandes interrogantes.

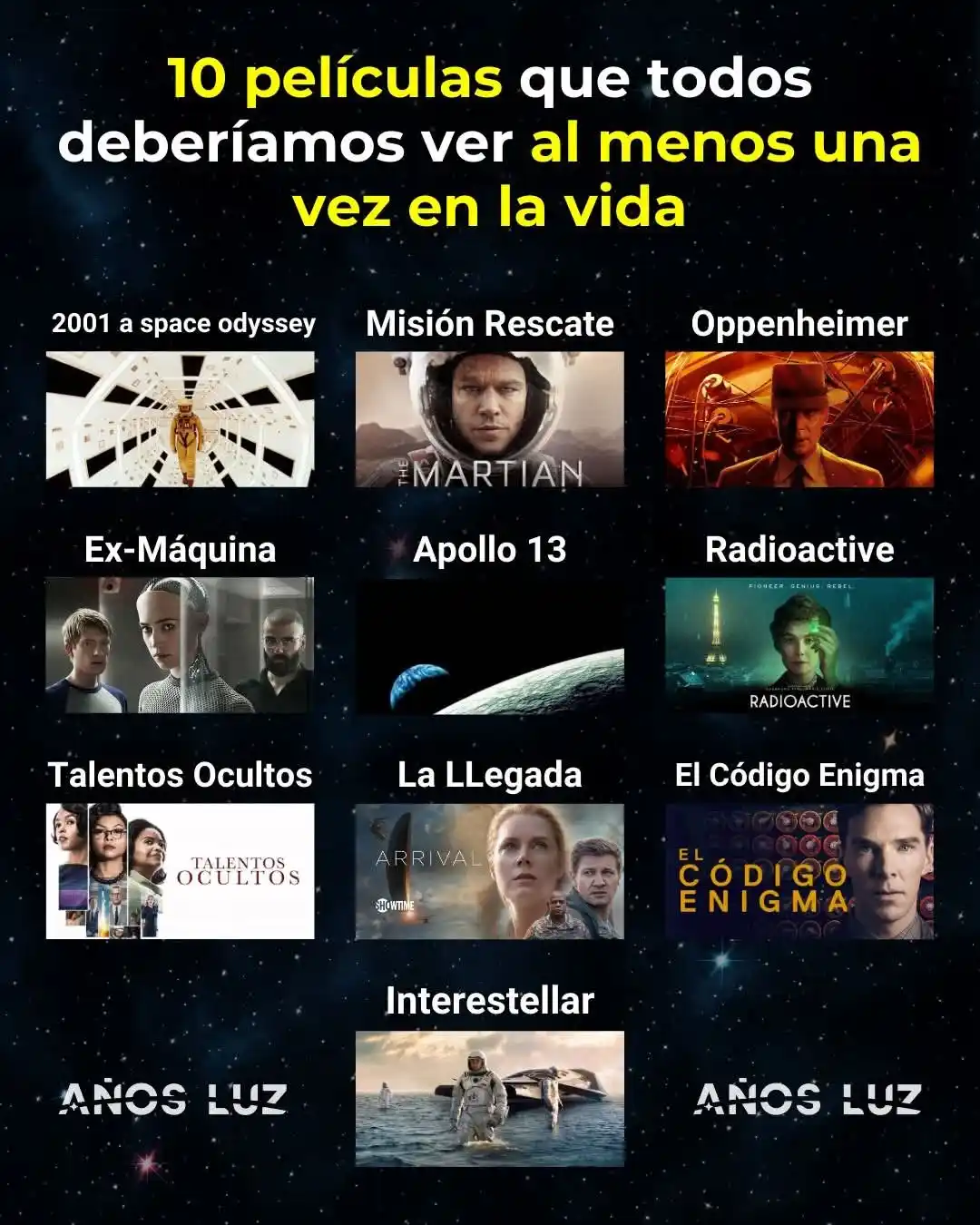

¿Te imaginas vivir en un planeta donde los días duraran menos de 19 horas? 🌍 Pues así era la Tierra hace aproximadamente 1.400 millones de años, cuando un día completo apenas alcanzaba las 18,7 horas. Esto no es ciencia ficción. Es el resultado de un estudio riguroso publicado por la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, en el que participaron investigadores de la Universidad de Columbia y la Universidad de Wisconsin. Utilizando registros geológicos antiguos y un sofisticado modelo estadístico llamado TimeOptMCMC, lograron reconstruir la relación entre la Tierra y la Luna en tiempos remotos. ¿Y por qué los días eran más cortos? La respuesta está en la Luna. Su influencia gravitacional genera mareas que, poco a poco, frenan la rotación de nuestro planeta. Es un proceso tan lento que apenas notamos su efecto, pero medido a lo largo de millones de años, se vuelve impresionante. La Luna se aleja de nosotros aproximadamente 3,82 centímetros por año, y ese pequeño tirón va robándole velocidad a la Tierra. Como resultado, los días se alargan. Hoy, la Luna está a unos 385 mil kilómetros de distancia, pero en aquel entonces estaba 44 mil kilómetros más cerca. Su efecto era más fuerte, y nuestro planeta giraba más rápido. Este tipo de investigaciones pertenecen a un campo fascinante llamado astrocronología, que combina astronomía, geología y estadística para entender cómo han cambiado con el tiempo la duración de los días, el clima y la órbita terrestre. Cada segundo que hoy vivimos fue moldeado por millones de años de historia cósmica. 📚 Fuente principal: Observatorio Terrestre Lamont-Doherty (Universidad de Columbia) |

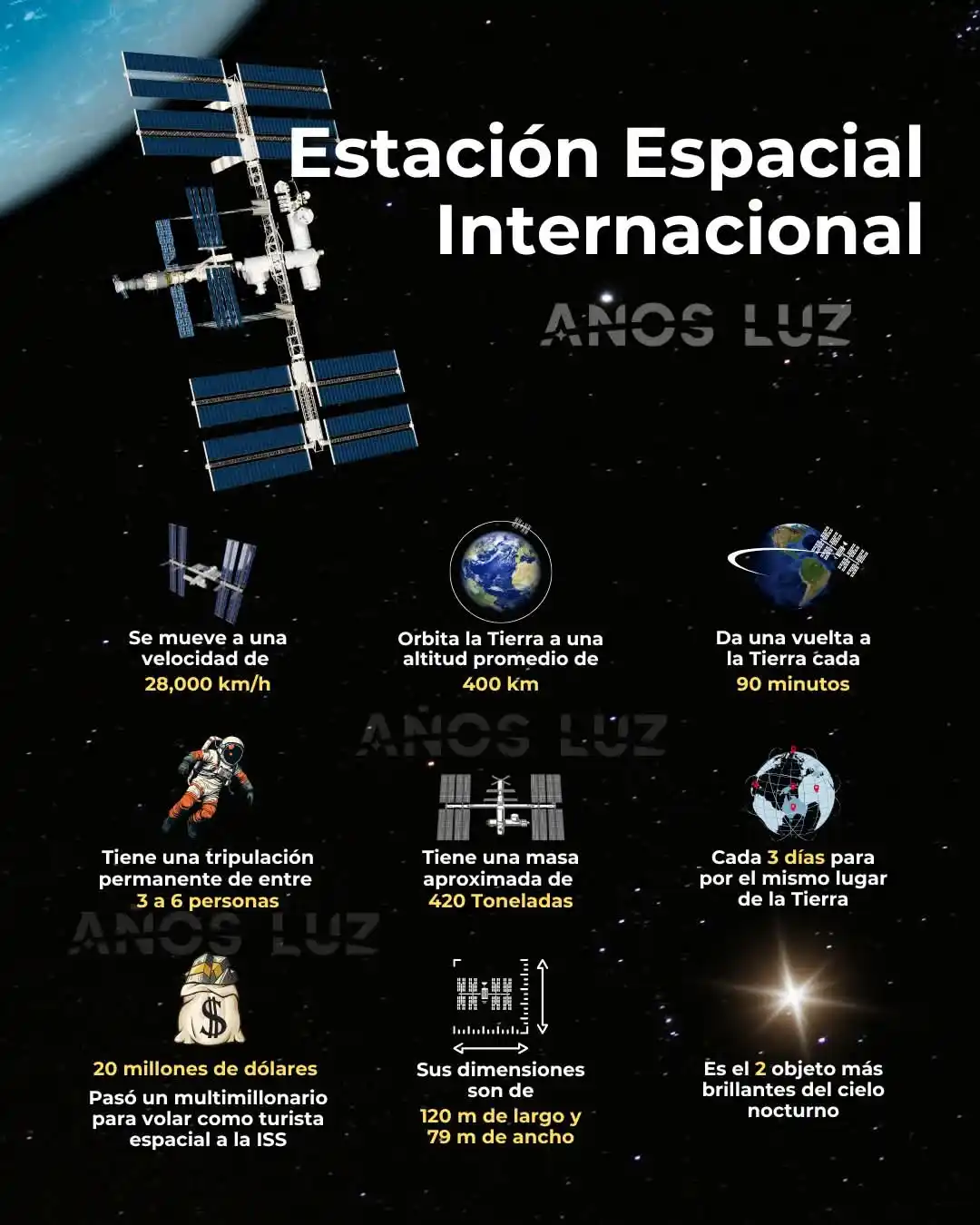

A más de 400 kilómetros sobre la superficie terrestre, viaja a toda velocidad una estructura gigantesca que nunca se detiene. Es la Estación Espacial Internacional (EEI), el laboratorio más alto, veloz y ambicioso que la humanidad ha construido fuera del planeta. Desde que comenzó a ensamblarse en órbita el 20 de noviembre de 1998, se ha convertido en un centro de investigación sin precedentes. Científicos de al menos 18 países han llevado a cabo miles de experimentos: desde estudios sobre cómo envejece el cuerpo humano en microgravedad, hasta investigaciones en física, biología, astronomía y meteorología. La estación pesa más de 419 toneladas, y aun así se desplaza a 7.66 kilómetros por segundo. Eso le permite completar una vuelta a la Tierra cada 90 minutos, realizando 16 órbitas diarias. Por eso, los astronautas que viven allí pueden observar hasta 16 amaneceres y 16 atardeceres cada día. Más que una hazaña tecnológica, la EEI representa una colaboración histórica entre países.

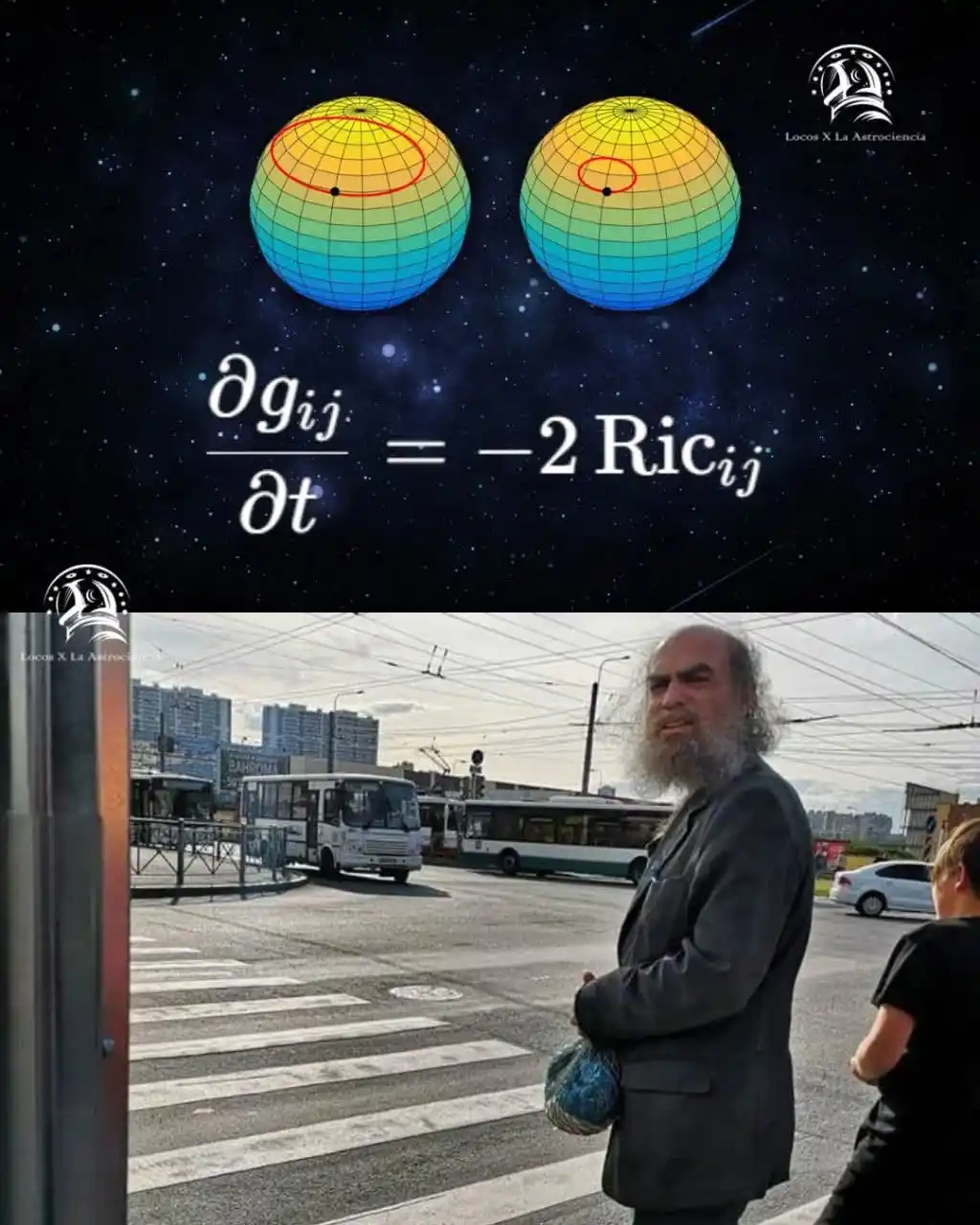

Este hombre que ves aquí es una de las mentes más brillantes de nuestro tiempo… Su nombre es Grigori Perelman, un matemático que resolvió uno de los mayores enigmas de la ciencia: la conjetura de Poincaré, un problema que había desconcertado a los expertos durante casi un siglo. La conjetura planteaba una pregunta profunda sobre la forma del espacio en tres dimensiones: ¿es toda figura tridimensional sin agujeros, que no tenga borde y en la que cualquier lazo pueda encogerse hasta un punto… equivalente a una esfera? Por supuesto, esta es una forma muy resumida de explicarlo. En realidad, se trata de un problema mucho más complejo, y demostrarlo exigía adentrarse en los terrenos más profundos de la geometría y la topología. Perelman lo logró en 2003, usando una herramienta llamada flujo de Ricci, una ecuación que permite “alisar” las formas del espacio con el tiempo, como si la geometría misma fluyera hasta volverse reconocible.

El agua no siempre hierve a 100 °C Aunque solemos pensar que el agua hierve a 100 °C, esto solo ocurre al nivel del mar y con agua pura. En altitudes más altas, donde la presión atmosférica es menor, el punto de ebullición disminuye. Por ejemplo, en la cima del Mont Blanc (4,500 m) hierve a 84.4 °C, y en el Everest (8,848 m), a 70 °C. Por otro lado, en condiciones de alta presión, como en la Fosa de las Marianas, el lugar más profundo del planeta (11 km bajo el agua), la presión es 1,100 veces mayor que al nivel del mar. En este ambiente extremo, el agua puede alcanzar temperaturas de hasta 530 °C antes de entrar en un estado llamado agua supercrítica, donde no se distingue entre líquido y gas. La temperatura de ebullición del agua varía según la presión, lo que tiene implicaciones tanto en la vida diaria como en la ciencia y la tecnología.

Anoche estuvimos observando nebulosas con el telescopio. Vayan a verlo: https://www.facebook.com/share/r/19tKKLUc1H/